東日本大震災にまつわる被災地等での7つのエピソードを紹介いたします

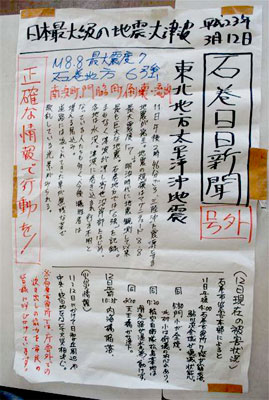

石巻日日新聞の手書きの壁新聞 —エピソード1—

1912年創刊で石巻市、東松島市,牡鹿郡女川町をエリアとして発行している地域紙(夕刊紙)、石巻日日新聞社は、東日本大震災時社屋の1階が津波で浸水、建屋内にある2機の印刷設備が一部浸水を受けたが、社屋は奇跡的に損壊を免れた。しかし電気をはじめとするインフラが破壊され、新聞を印刷する輪転機も動かすことができない状態となった。自宅にも帰れず、食事も十分に取れず,自らの家族の安否も分からない中、被災した地域住民に対する「伝える使命」を感じた同社社員達は、社内や車中に寝泊まりしながら新聞用ロール紙及びフェルトペンで被災状況、ライフライン復旧、支援状況等を記事とし、3月12日から3月17日までの6日間、手書きの壁新聞を避難所に貼りだした。3月18日にはA4判のコピー新聞が発行され、19日には輪転機が再稼働し、石巻日日新聞は震災後1日も休刊せずに地域住民へ情報を届け続けた。こうして届けられた情報は、情報が錯綜した被災地で、正確な情報を求めていた市民にとっての希望となった。

同社の貢献に対し、9月には国際新聞編集者協会(IPI)は年次総会で特別賞を授与した。また、米ワシントンDCにあるニュースの総合博物館ニュージアムは困難を乗り越えて発行された歴史的な紙面として同壁新聞を展示している(石巻日日新聞が求めに応じ寄贈したもの)。

社員達は、現在も被災した自宅で生活するなど、困難な状況の中にあっても、石巻日日新聞の発行を続けることが地域の存続につながっていくと信じ、新聞発行を続けている。

男山本店 —エピソード2—

1912年に創業し,昭和6年頃の建設で昭和初期の景観を現代まで伝えてきた宮城県気仙沼市の男山本店の本社3階建ての建物は,平成15年に国の有形文化財に登録されていたが,津波により乗り上げた船と衝突し,倒壊した。材料を保管していた倉庫も流されたが,酒造所の酒蔵は高い場所にあったため,津波は酒蔵の入り口から数メートルのところで止まり,酒蔵の設備と酒を製造・貯蔵するタンクは被災を免れた。ここにあって被害を受けなかった生産設備により,現在生産,出荷を行っている。

地震当時,酒蔵には発酵中の日本酒「蒼天伝」のもろみがタンク二つ分あっ

た。

発酵中のもろみ二つを守るために,菅原社長は2人の従業員を連れて震災の翌朝から酒蔵へ行き,電気,水道,ガスの供給が停止した中で残っていた氷や電池式の温度計を使い作業を続けた。発酵中は温度管理が重要だからだ。

震災後10日が過ぎ予定より早くもろみを搾るタイミングがきた。もろみを搾るためには機械を動かすための電気と洗浄などに使う水が必要だったが、電気も水道もまだ回復していない状況だった。これ以上発酵させるとまともな酒は造れない、氷も尽き、電気も水もこない中、どうしようかと思いを巡らせながら町中を歩いているときに、地元の人々の協力もあり,菅原社長は大型発電機を見つけた。さらに発電機を運ぶトラック、動かすための燃料や電気の配線、さらには水など。知り合いが協力してくれ、なんとか発電機を設置して22日に1本目、24日に2本目の酒を搾ることができた。

当初,菅原氏は,街全体が被災し,多くの人が全てを失った中、まだ町には電気も水も通っていない中で、ジャンジャン発電機と水を使って酒を搾ることにすごく抵抗があったという。しかし協力してくれた人すべてが「今回の津波で多くの産業が破壊され,地元の産品はほとんど失ってしまった。酒蔵が幸い残ったのだから,必ず続けて欲しい」という言葉をかけてくれて、その言葉に後押しされて搾ることを決断したという。

震災後,男山本店のニュースは多くの日本のメディアに取り上げられ,同酒造所を支援しようと遠隔地からも注文が相次いだ。菅原氏は従業員に対し,この酒は,会社のために造っているのではなく,気仙沼市の人達のために造っているのだと話している。そして、生産を安定させより多くの地元住民を雇用し,気仙沼を発信し続けることが生き残った生産設備の使命だとも話している。

菅原氏は今後,支援者に頼るのではなく,新しい販路も開拓しつつ,会社を維持し続けたいと考えている。

震災後の本店

男山本店の造酒工場

いわきスパリゾートハワイアンズ —エピソード3—

常磐興産が運営する総合リゾート施設、スパリゾートハワイアンズ(福島県いわき市)はかつて町を支えた石炭の低迷とともに豊富な温泉水を利用したリゾート施設「常磐ハワイアンセンター」として昭和41年に開業。目玉とされたのが、地元出身者でつくるダンスチーム「フラガール」で、結成した40年から翌年にかけ全国巡業を行ってPRをし,創設時の危機的状況を乗り越えた。

同リゾート施設は東日本大震災により大きな被害を受け,休業を余儀なくされたが,2011年10月には部分営業を開始,今年2月8日には施設の全館と新施設を開業した。

フラガールの多くは地元いわきの出身。震災後,リゾートが休業する中,46年ぶりに全国キャラバンを行った。この「フラガール全国きずなキャラバン」は、笑顔と元気の輪を全国に広げていくことを目的として昨年5月3日にいわき市内避難所への慰問公演を皮切りにスタート。福島県内や東北各県の被災地、長野県北部大地震の被災地、県内外や首都圏の避難所、いわき市の親子都市や兄弟都市、九州や中国地方の炭鉱ゆかりの地、復興を遂げた神戸市や広島市など、全国各所で巡回公演を行い、訪問先は26都道府県124か所で公演回数は247回に上った。

なお,このキャラバンをきっかけに,自らが被災しながらも、ステージでは決して笑顔を絶やすことなく、被災者を勇気づけたフラガールやハワイアンズの人々、被災者のひたむきに生きる姿を描いたドキュメンタリー映画「がんばっぺ フラガール! ~フクシマに生きる。彼女たちのいま~」(小林正樹監督)が昨年公開された。

いわきスパリゾートハワイアンズのフラガール

「フラガール全国きずなキャラバン」

いわきスパリゾートハワイアンズのプール

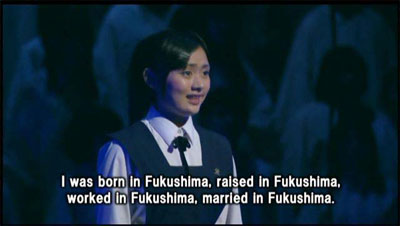

ふくしま総文「ふくしまからのメッセージ」 —エピソード4—

2011年8月4日に會津風雅堂において開催された第35回全国高等学校総合文化祭(ふくしま総文)総合開会式に開催県発表として福島県の高校生達が上演した構成劇『ふくしまからのメッセージ』は,未曾有の震災を経験した高校生たちの心の変化や成長の姿を捉え、「福島の今」を描くとともに,困難な状況を乗り越えて未来を切り開く若いエネルギーと福島の元気と復興への決意を内外に向けてアピールする内容であり,大きな反響を呼んだ。この劇の中でのせりふ,「福島に生まれて、福島で育って,福島で働いて,福島で結婚して,福島で子どもを産んで,福島で子どもを育てて,福島で孫を見て、福島でひ孫を見て,福島で最期を過ごす。それが私の夢なのです。」は,昨年9月,第178回国会における野田総理の所信表明演説でも引用された。劇のせりふの大半は、生徒実行委員をはじめとする,福島県内の約100人の高校生が震災以降の体験を踏まえ,思いを託したもの。 以下のYouTubeサイトより,英語字幕つきでの

視聴が可能。

(http://www.youtube.com/watch?v=SpQkIhaTNXw)

釜石の防災教育 —エピソード5—

東日本大震災の津波による死者・行方不明者が1,000人を超す釜石市で,小中学生は2,911人が津波から逃れた。下校後や欠席などで学校にいなかった生徒のうち5人は犠牲となったが,ほとんどの生徒が避難し助かった。

釜石市教育委員会は,2004年から,群馬大学の片田敏孝教授の指導を受け,教師や児童生徒の意識改革に努めてきた。しかし,2006年の千島列島沖地震の際の避難率が10%未満だったことから,各学校では,子ども達の登下校時の避

難計画を見直し,また津波の脅威を学ぶための授業を含め,年間10時間程度を防災教育に充てることとした。2010年3月には,教師が手がけた「津波防災教育のための手引き」が完成し,14の小中学校全てで防災教育に取り入れた。片田教授は,こうした防災教育の中で,津波避難の3原則「想定にとらわれるな」,「最善を尽くせ」,「率先避難者たれ」,を強く訴えてきた。

こうした教えが生かされ,釜石東中の生徒達は,地震後,「津波が来るぞ」と叫びながら避難場所へ走った。隣接する鵜住居小では,地震では建物自体は被害がなく,浸水想定区域外だったため,児童は校舎の3階に集まっていた。しかし,避難する釜石東中の生徒を見た教師たちの判断で学校から避難した。こうして約600人の生徒は,700メートル先にある予め決めていた避難場所であるグループホームまで避難したが,ここで裏の崖が崩れているのを目撃した地元の方のアドバイスもあり,危険を感じてさらに約500メートル先の高台にある介護福祉施設を目指し,中学生は小学生と手をつないで逃げた。津波の勢いを見た生徒は,介護福祉施設からさらに高台へと避難した。中学生は園児や,介護施設のお年寄りにも手を貸した。津波は介護福祉施設の直前まで迫った。

市内では,既に9割以上の児童が下校していた釜石小学校も,児童全員が無事だった。祖母と自宅にいた児童は,祖母を介助しながら避難し,指定避難所の公園にいた児童は津波の勢いの強さを見てさらに高台に避難するなど,「避難3原則」が生かされていた。

釜石の事例を今後の防災教育に生かそうと,釜石市には日本各地から問い合わせがなされている。

3月11日、津波から逃げる人々

防災教育の一環として避難訓練をする生徒たち

モンキーマジック —エピソード6—

MONKEY MAJIKは,カナダ人兄弟Maynard, Blaiseと日本人のリズム隊tax, DICKからなるハイブリッドバンド。2000年に結成し,仙台を拠点に活動している。東日本大震災で自らも被災したメンバーは,一人一人の力は大きくないが合わせれば大きなものとなる,と信じ,東北各地及び石巻専修大学でテント生活を行いながらボランティアを行うなど,それぞれのメンバーが精力的にボランティア活動を行った。また,音楽で出来ることは何なのか?を問い,自分たちの行動,また音楽の力で沢山の人達を勇気づけ,復興に向け継続的に活動しよう

と"SEND愛"プロジェクトを立ち上げ,7月3日には大阪城野外音楽堂でチャリティーイベントを実施し大成功を収めた(来場者3,000名,チケット売り上げ金全額約1,290万円を宮城県に,イベントグッズ収益金・ライブ当日の募金金額全額の約194万円をあしなが育英会東北事務所に寄付した)。その後も,"SEND愛"の活動として,チャリティ・オークションを開催し、売上金は全て東北レインボーハウス建設費として、あしなが育英会へ寄付を行った他,2011年には仙台でチャリティ・ライブを行い,活動を継続している。2012年には外務省から復興発信使に任命され,2月19日,21日には震災に際し世界から寄せられた支援に対する謝意を伝え,再生・復興に向かう「元気な日本」をアピールするため,カナダのトロント,オタワにおいて無料コンサートを実施した。

MONKEY MAJIK

7月3日に行われたチャリティーコンサート

THANK YOU FROM JAPAN —エピソード7—

(2012年2月3日及び4日にNHK Worldで放送された特別番組)

震災後、多くの援助や励ましが世界中から続々と届き、こうした援助は被災地の復興に多大に貢献し、励まし、祈りは人々に勇気を与えた。

女川町の子ども達は、こうした支援に対し、感謝を表現するため絵を描き、これらの絵は世界から届いた支援の言葉とともに2011年のグローバル・フェスタ(東京)、ワールド・コラボ・フェスタ(名古屋)、国際協力・交流フェスティバル(沖縄)で展示された。2012年3月には、各国にある日本大使館・総領事館において、これらの絵が展示される催しも予定されている。

また、こうした世界からの支援に対する感謝の気持ちを込めて、パトリック・ハーランさん作詞、秦万里子さん作曲で「Heroes 2011, Japan」が制作された。歌詞は英語である。仙台市立八幡小学校の生徒達は、世界から届いた支援のメッセージなどへの感謝の気持ちを直接表すため、この「Heroes 2011, Japan」を英語で日々練習している。

沖縄の子どもたちによる絵